L’atto di fede è una delle azioni più difficili da compiere. Soprattutto quando è consapevole. Affidarsi a qualcuno è, in fondo, un gesto irrazionale, forse di vigliaccheria o paura per un’esistenza da affrontare senza gli opportuni mezzi, materiali e morali. Paura d’andare, ovunque. Paura di saperlo scegliere quell’ovunque cui andare. Paura di scegliere. Più banalmente, l’atto di fede è un gesto d’amore. Ma l’amore in sé non esiste, né potrebbe essere altrimenti, nonostante le meravigliose e sconfinate lande di parole che hanno dissertato sulla questione negli ultimi due millenni. Esiste, invece, come antidoto al dolore. E alla solitudine.

Ci sono viaggi che sono cammini semplici, umili e carichi di fatica. Percorsi costruiti sull’esile filo di un sorriso, uno schiamazzo tirato via a gran voce, per sentirsi al mondo. Ci sono cammini che scivolano sulla prepotente volontà di una parola, la parola che si fa sostanza e incide tra le maglie della ferita aperta che nominiamo vita.

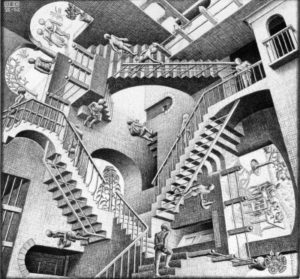

E poi, ci sono salite. Ripide, irte, che giocano a sfiorare il cielo in un crogiolo di bestemmie e gioie. E ascendono per quel che è concesso all’umana razza, animal d’alto rango.

Dunque saliamo.

Gradino su gradino.

Ed ogni passo è fatica, la fatica del prossimo andare. Meta che giunge improvvisa a ritrovare l’abbraccio tra altre braccia e dita dentro altre dita, speranze d’altre speranze. Perle di sudore senza alcun valore che scivolano a terra vergando pelle e giorni, solcando pelle e giorni.

E poi scoviamo i silenzi, tra un parlottio e l’altro, banale distrazione di un andazzo che soggioga ogni pensiero. Sono i silenzi serrati che ci portiamo dentro nella costruzione difficile, pressochè utopica, di un personale io. Quei silenzi che a stento trattengono le intimità che vale la pena dirsi. E fare.

Poi, tutto il resto è morte. Ma a noi non importa.

la mia testa è il mio rifugio